Борщеви́к (лат. Heracléum ) — род растений семейства Зонтичные [2] , насчитывающий, по данным сайта The Plant List, 52 [3] вида, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке). Разные виды борщевика выращиваются как декоративные растения, часть — как силосные на корм скоту, некоторые годны в пищу и человеку. Часть видов (относящиеся к секции Pubescentia Manden. ) содержит фотосенсибилизирующие вещества (фуранокумарины), вызывающие фитофотодерматит, раковые опухоли и врождённые уродства у людей и животных [4] .

Содержание

Название [ править | править код ]

В русском языке в старину борщевик назывался «борщ» [5] (засвидетельствовано с XVI века [6] ). В древности это слово могло означать нечто зазубренное. По одной из версий, такое название было дано растению за форму листьев (в отдалённо родственных языках, например, в нем. Borste — «щетина»). Но ни в одном языке германской группы такая этимология не прослеживается. В немецком, нидерландском и датском борщевик называют «медвежьей лапой» (нем. Bärenklau , нидерл. Berenklauw , дат. bjørneklo ). Словенский лингвист Франце Безлай указывает (с оговоркой «менее вероятно»), что А. А. Потебня в данном вопросе ссылается на А. Вайана, который считает, что славянское слово имеет германское происхождение и восходит к тому же слову, что и название борщевика в современном немецком языке [7] .

Молодая зелень некоторых растений этого рода (в основном борщевика сибирского) использовалась для приготовления блюд, которые поэтому также назывались «борщ». Кроме борщевика, в них входили и овощи, а сам борщевик со временем почти перестал употребляться в пищу. С XVIII века «борщ» значит уже суп со свёклой, а растение в литературном языке стало называться «борщевик». Аналогичное название оно имеет и в других славянских языках: укр. борщівник , чеш. bolševník . В некоторых славянских языках, а также в литовском, сохранилось первоначальное словен. bršč , польск. barszcz , в.-луж. baršć , белор. боршч , лит. barštis . В украинском языке слово «борщ» известно с XVIII века [6] [8] .

В то же время к борщевику, как и к растениям из родов Купырь и Дудник, на Руси применяли обобщённое наименование « дягиль » [9] . В поморском диалекте растение известно как боржовка, боржавка, бурша и др. [10]

Латинское название Heracleum происходит от имени героя древнегреческой мифологии Геракла, и дано Линнеем за исполинские по сравнению с другими зонтичными размеры растений этого рода (хотя он и не был знаком с гигантскими кавказскими видами, которые стали известны европейским ботаникам значительно позже), а также за высокую скорость роста побегов [11] .

Ботаническое описание [ править | править код ]

Борщевики — преимущественно двулетние, реже многолетние травы. Стебли у разных видов возносятся на различную высоту — от 20—50 см до 250 см; как правило, они полые, с редким опушением либо опушены по всей длине (у северных видов).

Листья собраны в прикорневую розетку, длинночерешковые, очень крупные; могут быть тройчато-, дважды тройчато- либо перисто-раздельными, с сегментами различной формы.

Цветки мелкие, белые, реже зеленовато-жёлтые или ярко-розовые, собраны в сложные зонтики до 40 см в поперечнике. Зацветает большинство видов в июне, но продолжается цветение у разных видов до июля — августа.

Плод — двусемянка особого типа, называемая вислоплодником. Семена созревают в июле — сентябре, легко осыпаются.

Территория распространения [ править | править код ]

Борщевик произрастает в основном в умеренных областях восточного полушария. Лишь один вид — в Северной Америке.

В России и других странах бывшего СССР растёт около 40 видов, преимущественно в субальпийском горном поясе. В Европейской части России, в Западной Сибири и Казахстане широко распространён борщевик сибирский ( Heracleum sibiricum ).

В связи с культивированием борщевика Сосновского как силосной культуры он получил широкое распространение и постепенно переселился и в дикую природу, засевая берега водоёмов, пустыри, полосы отвода дорог, необрабатываемые участки полей. Таким образом, стремительное распространение борщевика нарушило экологическое равновесие и стало серьёзной проблемой в европейских странах. В Германии, Чехии, скандинавских странах, Эстонии, Белоруссии действуют правительственные и общественные программы борьбы с борщевиком.

В России особенно проблемными по распространению борщевика Сосновского, вызывающего сильнейшие аллергические буллёзные дерматиты, так называемые «ожоги» (вплоть до летальных случаев), являются северный, северо-западный и центральные регионы. Распространение происходит эпидемически, а поскольку решительных действий по его предотвращению своевременно принято не было, это привело к значительному заселению дикой природы и городов опасным для людей и животных сорняком.

В Белоруссии основная масса современных популяций борщевика находится в Витебской (43 %) и Минской (41 %) областях, но они быстро двигаются на юг и запад [12] . В то же время борщевик является мощным поглотителем углекислого и угарного газа и производителем кислорода [ источник не указан 132 дня ] .

Виды [ править | править код ]

По разным оценкам, род Борщевик насчитывает от 40 до 70 видов. На территории бывшего СССР встречаются следующие из них [13] :

Фототоксичность [ править | править код ]

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами. Прикосновение к растениям некоторых видов может вызывать раздражение и ожог кожи за счёт того, что все их части содержат фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные ожоги борщевик вызывает при соприкосновении с кожными покровами в ясные солнечные дни. Но достаточно и непродолжительного и несильного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения. Как правило, на поражённых участках кожи возникает ожог второй степени (пузыри, заполненные жидкостью). Время проявления ожога от нескольких часов до нескольких суток. Особая опасность заключается в том, что прикосновение первое время не даёт никаких неприятных ощущений. Борщевик также является контактным и дыхательным аллергеном и имеет сильный запах, похожий на керосин, который ощущается уже на расстоянии около пяти метров. Сок при попадании в глаза может привести к слепоте [14] . Отмечены случаи потери зрения детьми, которые играли с полыми стеблями растения как с телескопами [15] .

Применение [ править | править код ]

Несмотря на фототоксичность сока многих видов (см. выше), листья, стебли и молодые побеги многих других видов борщевика — в особенности борщевика сибирского ( Heracleum sibiricum ) — съедобны в сыром, солёном и маринованном виде, служат приправой для супов. Нежные молодые стебли с ещё не развитыми цветками употребляются в солёном виде (обданные кипятком), а также поджаренные в масле с мукой. Стебли, не успевшие затвердеть, едят в сыром виде [16] .

Пригодны на корм скоту молодые растения борщевика обыкновенного ( Heracleum sphondylium ).

Борщевик Сосновского ( Heracleum sosnowskyi ) был введён в культуру в конце 40-х годов XX века как высокоурожайное кормовое (главным образом силосное) растение. Он отличается высокой урожайностью — более 2500 центнеров с гектара — и высоким содержанием сахаров (до 3 % сырого веса). Но оказалось, что он легко дичает и внедряется в местную флору. Вкупе с токсичностью его сока это послужило причиной к отказу от выращивания его в промышленных масштабах.

Виды Heracleum pubescens , Heracleum mantegazzianum и некоторые другие декоративны. Борщевик мохнатый ( Heracleum villosum ) пригоден в пищу в качестве пряности; его также используют при производстве рассольных сыров Закавказья.

Сухие (перезимовавшие) стебли соцветий борщевика издревле использовались на Руси для изготовления народного музыкального инструмента калюки — разновидности обертонной флейты. В настоящее время из них изготавливают также рейнстики (музыкальный инструмент, род перкуссии).

Борьба с борщевиком как с сорняком [ править | править код ]

Методом борьбы с распространением борщевика в дикой природе является картирование зон его самосева и уничтожение растений до появления семян. Более эффективно уничтожение растений с выкапыванием и сжиганием корней. Можно также отреза́ть соцветия с семенами [17] . Эффективно точечное применение гербицидов общего действия, например, глифосата. Селективного гербицида на сегодня не существует, однако разработка его ведётся во многих научных центрах. Растение орошают горючей жидкостью и поджигают. Землю в месте произрастания несколько раз за сезон перепахивают. Борщевик замещают другими растениями, для чего необходимо использовать быстрорастущие растения с большим количеством семян, например, кострецы и бобовые культуры (козлятник и галега). Поверхность земли укрывают непроницаемым для него материалом. Искусственно разводят борщевичную моль — единственного известного на сегодняшний день природного вредителя борщевика [17] [18] .

В Московской области начали штрафовать собственников участков земли, поросших борщевиком [19] .

История борщевика Сосновского и его появления начинается в трудное послевоенное время, когда страна нуждалась в быстром подъеме сельского хозяйства. Для поголовья скота требовался сочный витаминный корм, дающий хороший урожай и неприхотливый при возделывании.. Интересный факт о борщевике состоит в том, что изначально это растение имело четко очерченный ареал произрастания и не могло расползаться за его пределы. Но вмешательство человека в генный код борщевика изменило ситуацию.

Откуда появился борщевик в России

В середине сороковых годов двадцатого столетия руководители Советского Союза узнали, что в странах Северной Америки активно кормят скот растением огромных размеров, сочным, калорийным. Узнали и дали распоряжение: найти такое же для нас, завезти, вывести, адаптировать к местным условиям.

На родине одного из видов борщевика (известно 40 видов этого растения и несколько очень похожих), в горах Кавказа и Турции – похожее растение обнаружили. Мощное, значительных размеров, быстро растущее растение имело слабость – семена давали всходы только после последних заморозков, возможных в горах вплоть до поздней весны. Побеги вымерзли бы, появись они после первой оттепели. Получалось, что семена содержались в грунте при низкой температуре долгое время, прежде чем появлялось молодое растение. Именно по этой причине растение не могло выйти самостоятельно за пределы гор, нуждаясь в особом климате.

Растение на Кавказе, в горах Грузии заметили, откуда и привезли борщевик в Россию.

Как вывели борщевик Сосновского

Описала растение в 1944 году ботаник Ида Манделова, однако имя борщевику присвоили в честь другого ботаника, исследователя флоры Кавказа — Дмитрия Ивановича Сосновского. Таково появление названия — «борщевик Сосновского».

С выносливым, быстро растущим в холодном климате, не требующим особого ухода сорняком начали работать в центре селекции по культивированию силосной культуры. Процесс активизировало решение пленума секции животноводства Академии Сельхознаук СССР. Оно было поддержано самим Генеральным секретарём.

По народной легенде это была месть Сталина, иногда используется термин «трава Сталина». Если же обратиться к официальной истории — версия не поддерживается. Работы по развитию направления продолжались и при Хрущеве, и при Брежневе.

В результате советские селекционеры получили силосную культуру борщевик Сосновского. Быстрорастущее, высотой до 3 метров растение, неприхотливое, быстро эффективно адаптирующееся к местности. В 1947 году её начали внедрять сначала в республиках Прибалтики, Белоруссии, затем в ГДР. До 70-х годов было мало посадок на европейской территории России. В ботанических садах он демонстрировался как декоративное растение. Посадки вдоль дорог ограждали от появления на них диких и домашних животных.

Немного истории из международного опыта

Использовать гигантский сорняк для корма животных пытались во многих странах, обратив внимание на письменные свидетельства XIX — XX веков, в которых упоминается, что им питались олени, туры, медведи, лоси, зубры, встречались овцы, козы и коровы. В Монголии, к примеру, скотоводы выхаживали с помощью борщевика скот (кроликов или крупнее), ослабевший после зимы.

В странах Европы, в частности в Норвегии изучали другой вид гигантского борщевика, борщевик Мантегацци. Это растение превосходит кавказский борщевик по размерам и зелёной массе, было очень привлекательно использовать его в кормовой базе.

На практике быстро выяснилось, что молоко становится не вкусным, и потомство мутирует из-за содержащихся в соке растения фуранокумаринов, которые не только вызывают появление дерматитов у людей, но и нарушают структуру хромосом. Результаты были получены в 1930-х годах, от выращивания борщевика отказались.

В СССР понимание пришло позже, история других стран нас ничему не научила. Нереализованный проект забыли, выведенную культуру забросили. Растение же запомнило все свои новые качества, полученные в лабораториях селекции. Оно покинуло силосные поля и разрастается в дикую природу. Теперь Борщевик Сосновского надо суметь победить.

История появления Борщевика Сосновского – пример бездумного обращения человека с природой, вмешательства, которое разрушает окружающую среду и здоровье людей.

Есть такое интересное двухметровое растение — борщевик, известный многим огромный сорняк с симпатичными зонтиками. Оно произрастает вблизи свалок мусора и на участках, которые по каким-то причинам долго не обрабатывались. О том, что растение ядовито и вызывает страшные ожоги, знают далеко не все.

Тем не менее каждое лето врачам-дерматологам прибавляется работы — после контакта с растением больные обращаются с повреждениями кожи.

Вот в чем загвоздка: еще каких-то десять лет назад опасное растение, чьи листья напоминают тыквенные, не было таким ядовитым, как сейчас. Более того, если ранее неприятные контакты с растением были редкостью, теперь в восьми случаях из десяти человек нуждается в лечении в стационаре.

В наших краях борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L.) появился после Великой Отечественной войны. «Благословил» его распространение Сталин. Как-то, узнав, что борщевик считают ценной кормовой культурой в Северной Америке, отец всех народов лично приказал везде его разводить. Из сорняка борщевик быстро превратился в культурное растение.

Дело великого Сталина по разведению борщевика продолжил Хрущев, а потом и Брежнев. И на смену борщевику сибирскому с Кавказа распространился борщевик Сосновского, который был крупнее, однако преподнес неприятные сюрпризы.

В 70-х годах борщевик посоветовали выращивать полякам, но местным скотоводам такой совет пришелся не по душе. Дело в том, что молоко коров, которым скармливали борщевик, отдавало горечью. К тому же оказалось, что растение ядовито. Выращивать борщевик в Польше прекратили и иначе как «местью Сталина» уже не называли.

И вот свежий случай. Моя знакомая вместе с дочерью работала на дачном участке. Убирая поле после сбора урожая картофеля, они вырывали и высокие сорняки под забором. Мать сапой срезала стебли борщевика, а дочь выносила зелье с огорода. Через два дня обе обратились к врачу.

У матери опухли ноги, появились волдыри, небольшие ранки. Девушка тоже получила свою порцию ожогов, у нее начала лущиться красная кожа на ногах и руках. В городской больнице посоветовали настроиться на долгое лечение — такое же, как и при термических ожогах. Врачи честно предупредили, что рубцы и гиперпигментированные синюшные пятна в худшем случае исчезнут лишь через 2−3 года.

Полная работоспособность у женщин восстановилась только через неделю. А могло бы быть и хуже: потерпевшие с ослабленным иммунитетом, которые подвергались «нападению» борщевика, бывает, попадают на больничную койку и лечатся приблизительно полмесяца.

Пациентам с тяжелыми формами дерматита врачи советуют избегать солнечных лучей, чтобы обожженная кожа быстрее заживала. Нужно также принимать больше витаминов и держаться подальше от неизвестных растений, особенно в солнечную погоду.

Чаще всего борщевик Сосновского поражает детскую кожу, особенно участки лица. В основном же реакция организма на контакт с растением зависит от иммунной системы. Самый ядовитый — сок растения. Но совсем не обязательно выдавливать его себе на кожу. Достаточно только пройтись возле цветущих зонтиков или сделать из листьев растения веер…

Есть, однако, и позитивные качества бурьяна — он хороший медонос. Но в то же время хозяйственники сетуют, что борщевик уже успел вытеснить с земельных участков другие сорняки и «претендует» на площади, отведенные под культурные растения.

Источник

Борщевик

Борщеви́к (лат. Herácléum ) — род растений семейства Зонтичные, насчитывающий приблизительно 60—70 видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке). Разные виды борщевика выращиваются как декоративные растения, часть — как силосные на корм скоту, некоторые годны в пищу и человеку. Часть видов (относящиеся к секции Pubescentia Manden. ) содержит фотосенсибилизирующие вещества (фуранокумарины), вызывающие фотохимические ожоги у человека и крупных млекопитающих.

Содержание

Название

В русском языке в старину борщевик назывался «борщ» (засвидетельствовано с XVI века [3] ). В древности это слово означало нечто зазубренное. Такое название было дано растению за форму листьев. (Ср. в отдалённо родственных языках: нем. Borste — «щетина».) Молодая зелень некоторых растений этого рода (в основном, борщевика сибирского) использовалась для приготовления блюд, которые по этой причине также назывались «борщ». В такие блюда, кроме борщевика, входили и овощи, а сам борщевик со временем почти перестал употребляться в пищу. С XVIII века «борщ» значит уже суп со свёклой, а само растение в литературном языке стало называться «борщевик». Аналогичное название растение имеет и в других славянских языках: укр. борщівник , чеш. bolševník , в остальных сохранилось первоначальное словен. bršč , польск. barszcz , в.-луж. baršč , белор. баршч , латыш. barštis . В украинском языке слово «борщ» известно с XVIII века [3] [4] .

В то же время к борщевику, как и к растениям из родов купырь и дудник, на Руси применяли обобщённое наименование «дягиль» [5] . В поморском диалекте русского языка растение известно как боржовка, боржавка, бурша и др [6] .

Латинское название Heracleum происходит от имени героя древнегреческой мифологии Геракла, и дано Линнеем за исполинские (по сравнению с другими зонтичными) размеры растений из этого рода (хотя он и не был знаком с гигантскими кавказскими видами, они стали известны европейским ботаникам значительно позже), а также за высокую скорость роста побегов [7] .

В Западной Европе борщевик известен под названием «медвежья лапа» (нем. Bärenklau , нидерл. Berenklauw , дат. Bjørneklo ).

Ботаническое описание

Борщевик обыкновенный ( Heracleum sphondylium ). Ботаническая иллюстрация Якоба Штурма из книги « Deutschlands Flora in Abbildungen », 1796

Борщевики — преимущественно двулетние, реже многолетние травы. Стебли у разных видов возносятся на различную высоту — от 20—50 см до 250 см; как правило, они полые, с редким опушением либо опушены по всей длине (у северных видов).

Листья собраны в прикорневую розетку, длинночерешковые, очень крупные; могут быть тройчато-, дважды тройчато- либо перисто-раздельными, с сегментами различной формы.

Цветки мелкие, белые, реже зеленовато-жёлтые или ярко-розовые, собраны в сложные зонтики до 40 см в поперечнике. Зацветает большинство видов в июне, но продолжается цветение у разных видов до июля — августа.

Плод — двусемянка особого типа, называемая вислоплодником. Семена созревают в июле — сентябре, легко осыпаются.

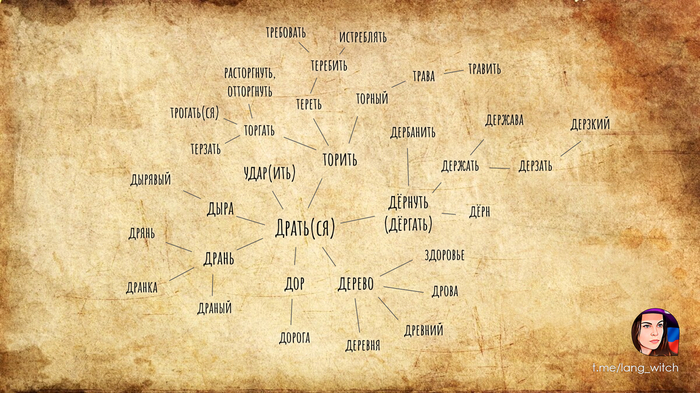

Территория распространения

Карта распространения инвазивных видов борщевика в Западной Европе. Красным обозначен вторичный ареал Heracleum mantegazzianum, зелёным — Heracleum persicum, синим — Heracleum sosnowskyi

Борщевик произрастает в основном в умеренных областях восточного полушария. Лишь один вид — в Северной Америке.

В России и странах СНГ произрастает около 40 видов, преимущественно в субальпийском горном поясе. В Европейской части России, в Западной Сибири и Казахстане широко распространён борщевик сибирский ( Heracleum sibiricum ).

В связи с культивированием борщевика Сосновского как силосной культуры он получил широкое распространение, постепенно переселившись и в дикую природу, засевая берега водоёмов, пустыри, полосы отвода дорог, необрабатываемые участки полей. Таким образом, стремительное распространение борщевика нарушило экологическое равновесие и стало серьёзной проблемой в европейских странах. В Германии, Чехии, скандинавских странах, Эстонии, Беларуси действуют правительственные и общественные программы борьбы с борщевиком.

В России особенно проблемными по распространению борщевика, вызывающего сильнейшие ожоги, являются северный, северо-западный и центральные регионы. Распространение происходит эпидемически, и решительных действий по его предотвращению своевременно принято не было, что привело к значительному заселению дикой природы этим опасным для людей и животных сорняком.

В Белоруссии основная масса современных популяций борщевика находится в Витебской (43 %) и Минской (41 %) областях, но они быстро двигаются на юг и запад [8] . В то же время борщевик является мощным поглотителем углекислого и угарного газа и мощным производителем кислорода.

По разным оценкам, род Борщевик насчитывает около 60 — 70 видов. На территории бывшего СССР встречаются следующие из них [9] :

- Heracleum aconitifolium Woronow

- Heracleum albovii Manden. — Борщевик Альбова

- Heracleum antasiaticum Manden. — Борщевик переднеазиатский

- Heracleum apiifolium Boiss.

- Heracleum asperum (Hoffm.) Bieb. — Борщевик жёсткий

- Heracleum calcareum Albov

- Heracleum carpaticum Porc.

- Heracleum chorodanum (Hoffm.) DC.

- Heracleum cyclocarpum K.Koch

- Heracleum dissectum Ledeb. — Борщевик рассечёный

- Heracleum dulce Fisch. — Борщевик сладкий

- Heracleum egrissicum Garnidze

- Heracleum grandiflorum Stev. ex Bieb. — Борщевик крупноцветковый

- Heracleum idae Kulieva

- Heracleum lanatum Michx.

- Heracleum lehmannianum Bunge — Борщевик Лемана

- Heracleum leskovii Grossh. — Борщевик Лескова

- Heracleum ligusticifolium Bieb.

- Heracleum mandenovae Satzyperova

- Heracleum mantegazzianum Somm. & Levier — Борщевик Мантегацци

- Heracleum nanum Satzyperova

- Heracleum ossethicum Manden.

- Heracleum palmatum Baumg.

- Heracleum pastinacifolium K.Koch

- Heracleum ponticum (Lipsky) Schischk. ex Grossh. — Борщевик понтийский

- Heracleum pubescens (Hoffm.) Bieb. — Борщевик пушистый

- Heracleum roseum Stev.

- Heracleum scabrum Albov

- Heracleum sibiricumL. — Борщевик сибирский

- Heracleum sommieri Manden.

- Heracleum sosnowskyi Manden. — Борщевик Сосновского

- Heracleum sphondylium L. — Борщевик обыкновенный

- Heracleum stevenii Manden. — Борщевик Стевена

- Heracleum trachyloma Fisch. et Mey — Борщевик шероховато-окаймленный

- Heracleum villosumFisch. ex Spreng. — Борщевик мохнатый

- Heracleum wilhelmii Fisch. & Ave-Lall.

Применение

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.

Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.

Эта отметка установлена 12 мая 2011.

Несмотря на фототоксичность сока многих видов растения (см. ниже), листья, стебли и молодые побеги многих видов борщевика — в особенности борщевика сибирского ( Heracleum sibiricum ) — съедобны в сыром, солёном и маринованном виде, служат приправой для супов. Пригодны на корм скоту и молодые растения борщевика обыкновенного ( Heracleum sphondylium )).

Борщевик Сосновского ( Heracleum sosnowskyi ) был введён в культуру в конце 40-х годов XX века как высокоурожайное кормовое (главным образом, силосное) растение. Борщевик Сосновского отличается высокой урожайностью — более 2500 центнеров с гектара и высоким содержанием сахаров — до 3 % сырого веса. Но оказалось, что он легко дичает и внедряется в местную флору. Вкупе с токсичностью его сока это послужило причиной к отказу от выращивания борщевика Сосновского в промышленных масштабах.

Виды Heracleum pubescens , Heracleum mantegazzianum и некоторые другие декоративны. Борщевик мохнатый ( Heracleum villosum ) пригоден в пищу в качестве пряности; его также используют при производстве рассольных сыров Закавказья.

Сухие (перезимовавшие) стебли соцветий борщевика издревле использовались на Руси для изготовления народного музыкального инструмента — калюки, разновидности обертонной флейты. В настоящее время такие стебли используют также для изготовления рейнстиков (музыкальный инструмент, род перкуссии).

Фототоксичность

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами. Прикосновение к растениям некоторых видов этого рода может вызывать раздражение и ожог кожи за счёт того, что все части растений содержат фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные ожоги борщевик вызывает, соприкасаясь с кожными покровами в ясные солнечные дни. Но чтобы получить ожог, достаточно и непродолжительного и несильного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения. Как правило, на поражённых участках кожи возникает ожог второй степени (волдыри, заполненные жидкостью). Время проявления ожога от нескольких часов до нескольких суток. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не дает никаких неприятных ощущений. Борщевик также является контактным и дыхательным аллергеном и имеет сильный запах похожий на керосин, который ощущается уже на расстоянии около пяти метров от растения.

Борьба с борщевиком как с сорняком

Пока единственным методом борьбы с распространением борщевика в дикой природе является картирование зон его самосева и уничтожение растений до появления семян. Более эффективно уничтожение растений с выкапыванием и сжиганием корней. На обрабатываемых землях возможно точечное применение гербицидов общего действия. Селективного гербицида на сегодня не существует, однако разработка его ведётся во многих научных центрах.

Доступно два практических руководства по борьбе с нежелательными зарослями гигантских борщевиков:

Источник

Ответ на пост «Борщевик Сосновского: откуда он взялся и как с ним бороться»

В России, уже много лет сражаются с Борщевиком Сосновского настолько «эффективно», что площади занятые этим сорняком, прирастают на 10% каждый год.

Причина фиаско в непоследовательности, в хаотичности действий, и в отсутствии адекватной стратегии.

А между тем, данную проблему вполне можно решить экономически выгодным путем.

Для этого потребуются:

1. Дата-центр где будет собрана вся информация по участкам занятым БС, которая будет публиковаться в открытом доступе.

2. Дроны для обнаружения и мониторинга участков с БС

3. Мини-комбайны для выкашивания БС

4. Мини-производства биотоплива из БС

Лига Чистомэна

1.6K поста 3.7K подписчик

Правила сообщества

-рассуждения об экологии

Кроме того, считаю необходимым, на вырученные от продажи биотоплива деньги, провести междупланетный шахматный турнир в Васюках.

Шутник. Государству потребуется лет 20 только на разработку такого плана с задействованием всех заинтересованных в получении профита

и всё упрётся в то что попилят 99% бабла ?))

Осталось понять зачем это нужно стране, бюджет которой наполовину состоит из доходов от продажи углеводородов?

Лучше в Сколково изобрести киборгов которые будут работать только на борщевике.

Чтобы выжить им придется вырубать его. Потом борщевика станет совсем мало и киборги начнут убивать друг-друга за последние растения. Потом останется последний киборг..он сожрет последний борщевик и выключится.. Хеппи энд.

Хотя есть альтернативный вариант..

Киборги порабощают людей и заставляют всюду выращивать для них борщевик..Люди страдают и массово вымирают. Киборги красуются все в Луи Виттоне такие ходят.

Но появляется избранный который решает изменить мир. Он начинает мочиться на борщевик который едят киборги. Киборгам пофигу но люди избранного очень уважают..дают ему еду..женщины тоже дают и на работу ходить не надо. Хеппи энд.

мне кажется проще с ним договориться

Очень такая логичная борьба. Сначала на государственном уровне заразить им всю среднюю полосу, а потом ебать граждан и предприятия, за то, что он растёт возле их строений.

Денег хватит на первые 2 пункта.

Остальное будут финансировать за счёт налога на борщевик.

Твоими методами, проще сатану вызвать, чем дроны и прочие фантастические твари у государства попросить.

Мне тут один умник долго рассказывал что боршевик к нам американские шпионы специально сеют, так мне мозг заморочил что пришлось его к ху — ям послать вместе с америкосами и сосновским борщевиком

если выразить все пункты в деньгах, то профит исчезнет. не так его много. или цена биотоплива будет неподъемной для покупателя. а если к пунктам добавить логистку или выделение полей под выращивание, то еще должен будешь.

Надо земли, зараженные борщевиком, изымать из оборота у их владельцев, и продавать с молотка.

А борщ из него можно варить?

Пункт 1 не нужен — достаточно реагировать на сообщения граждан. Будет помощь с уничтожением — будут и новые сообщения. На сельскохозяйственных землях нужно просто выполнять закон и наказывать собственников, что разводят плантации борщевика.

Пункт 2 нужен только вне поселений. Впрочем, можно использовать дроны наблюдения за пожарами.

Пункт 3 — зачем? Чем плоха существующая техника?

Пункт 4 — маниловщина. Из борщевика получается отличный компост.

При союзе, помнится, от клещей территории опрыскивали. Вот — забота о человеке.

Нафига постом вместо комментария отвечать?

Новый распил ожидаем?)

Всякие растения. Московская область близ жилищ подмосквичей

Heracleum mantegazzianum — борщевик Мантегацци. Так же недружелюбен, как и Сосновского за счёт нашумевших фуранокумаринов. Вообще на Кавказе (где центр разнообразия этого рода) можно встретить массу разных недружелюбных растеньиц из Heracleum. P.S. Все знают о фотосенсибилизирующих веществах и ожогах с участием солнца от борщевика. Но мне по секретным документам рассказали историю, что как-то две тётушки вытерли после акта дефекации что там положено вытирать листьями борщевика Сосновского, а наутро ожоги всё же появились в этих потаённых и недоступных для солнечного места участках тёточных тел. Загадка.

Verbascum thapsus — коровяк медвежье ухо из Норичниковых. Чем там опять листья похожи на чьи-то уши я не знаю. Разве что волосатенькие. На заднем плане Echium vulgare (то, что бурачниково-синее). Echium — змея. То ли соцветия похожи на змеек, то ли лечили от укусов, древним виднее.

Tripleurospermum inodorum — трёхреберник непахучий. Просто поверьте, что это он, а не Matricaria chamomilla, как это сделал я. (Просто видел его при плодах, действительно три ребра, а не пять).

Melilotus officinalis — донник лекарственный. Meli — мёд (Apis melifera передаёт привет), lotus — клеверного вида бобовые, скажем так. Медонос, выглядит симпатично.

Lotus corniculatus — лядвенец рогатый. Ну или из его группы, там сложное всё. Corn — рог. Корней — рогатый. Лядвенец тоже рогатый. Бобовое.

Hypericum perforatum — едешь на ярмарку в Скарборо ты — розмарин, шалфей, зверобой. Это зверобой продырявленный. Hypericum — похожий на вереск. Весьма непростое в применении растение, взаимодействует с кучей лекарств, так что будьте аккуратны (антидепрессанты, привет!)

Armoracia rusticana — хрен деревенский. Rus = деревня (да-да). Странно, что его воткнули сюда, или сам вырос. Буду знать куда идти, если внезапно полюблю холодцы. Капустное.

Stachys byzantina — чистец византийский. На клумбе. Губоцветное. Stachys — колос, по форме соцветия. Волосатенько серебристое, фуррям обратить внимание определенно стоит.

Astilbe japonica — Астильбе из Камнеломковых. Любопытное растение на клумбе, не часто вижу.

Nicotiana alata — декоративный табак из Паслёновых. Тоже на клумбе, выглядит притягательно, для табачных дел не пригоден.

Хочется верить

На Урале испытывают средство против борщевика Сосновского.

Борщевик Сосновского — зонтичное растение высотой до трёх метров. Один цветок способен давать до 18 тысяч семян, которые сохраняют способность ко всходу целых восемь лет. Борщевику не страшны вредители и болезни, он с лёгкостью переносит морозы и засухи.

Главная опасность борщевика для человека — фуранокумарины, которые резко повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Через некоторое время после прикосновения под воздействием солнечных лучей образуется сильный ожог, который может перейти в гнойную язву.

Чаще всего от борщевика страдают дети, когда принимают растение за безобидный дудник и срывают его для игры. Борщевик наносит огромный вред сельскому хозяйству, не давая расти другим культурам.

По прогнозам Склотеха, наступление ядовитого врага продолжится ударными темпами. Борщевик недавно освоил суровые тундры Ямала, а Свердловскую область он терроризирует не первый год. Поэтому учёные Уральского государственного аграрного университета давно ломают голову над тем, как безопасно избавиться от вредителя.

Покос и обработка почвы химикатами борщевику нипочём, констатируют в УрГАУ.

Эффективность показал новый метод с использованием отходов промышленности и местных минеральных ресурсов. После таких манипуляций на месте зарослей борщевика выживает газонная трава — это уже достижение.

«Самое страшное, что борщевик дает большое количество семян, которые остаются в почве десятки лет, поэтому новые методы направлены ещё и на то, чтобы сдерживать его всходы», — сказал Михаил Карпухин, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ.

Лето прошлого года было сухим, поэтому результаты первого эксперимента нельзя считать показательными. А этот год — прохладный и влажный, стало быть, условия для борщевика прекрасные. Так что вся надежда на новые разработки.

Если тестирование пройдет успешно, в будущем году технологию запатентуют, чтобы начать применять по всей территории Свердловской области, говорится на сайте УрГАУ. Однако для полного истребления борщевика нужна господдержка и специальная программа.

Останется только один. борщевик

Кто про борщевик знает, тот вряд ли узнает что-то новое. Тут скорее для новичков типа меня.

Несколько раз я слышал, что борщевик — это проблема. Ну проблема и проблема, мало у нас, что ли, проблем. Но тут встретил настоящего борщеборца и уже два дня знаю правду. В общем, мы все умрем от борщевика. Нам конец. Битва уже проиграна, просто не все ещё знают.

Надеюсь, теперь вы меня слушаете.

Мини-ликбез: борщевик — это такое растение с цветами-зонтиками на высоком стебле, растет как тварь, размножается как концентрат кролика, подминает под себя экосистемы, на человеке оставляет жуткие ожоги. Жуткие. Ожоги.

И как это обычно бывает с людьми, мы сами себя приговорили. В сороковых годах родине резко понадобилась нажористая трава, чтобы кормить коровок. Траву нашли на Северном Кавказе, назвали «борщевик Сосновского», проверили на скорую руку, обрадовались и засеяли ей всю страну. Ну что плохого может быть в траве?

А трава принялась убивать и насиловать.

Борщевик растет семь лет и всё это время испускает сок — стоит потрогать сок, как он внедряется в ДНК и буквально натравливает человеческий организм на собственную кожу. Особенно хорошо ядовитый сок работает на солнышке.

На седьмой год борщевик испускает из себя десять тыщ семян, которые разлетаются на огромные расстояния. Бережно привезенный с Кавказа, сейчас он растет везде от Калининграда до Владивостока и лезет в Европу. Цветы, понимаете? Не роботы, не искусственный интеллект, цветы! Думаю, к тому моменту, когда Скайнет осознает себя, он даже немного расстроится, потому что вокруг будет только шелест борщевичных зарослей.

Человечество, конечно, не сдается без боя, но ряды повстанцев, прямо скажем, малочисленны и слабы. И только дух их силен. Они одеты в плотное и резиновое, в руках у них лопаты.

Кажется, беспечные земляне не осознают серьезность проблемы ровно потому, что самый эффективный способ борьбы с ней — лопата. Все же привыкли: 21 век, дополненная реальность, NFT теснит криптовалюты, а тут вдруг лопата. Доросли все до хакерских атак, понимаешь, отвыкли ходить в штыковую.

Тем временем борщевик поглощает плодородные земли и выгоняет людей из домов. Когда ты выходишь во двор, а вокруг медленно смыкаются четырехметровые заросли мрачной ядовитой стеной, сразу хочется убраться подальше. До какого-то времени считалось, что хотя бы лес борщевику не подвластен, но теперь его уже несколько раз видели в подлеске. Ещё один бастион пал. Враг умнеет и приспосабливается.

Что делать, если вы шли, и тут борщевик, и ваши взгляды встретились. Надеваете плотное, на руки перчатки, на лицо очочки. Нужно выкопать корень борщевика на полный штык лопаты, отрезать ножом цветы и всё это безжалостно сгноить! Представьте, что вы Чикатило в расцвете сил.

А освобожденное место засеять топинамбуром. Всегда носите с собой топинамбур! Можно прям делать топинамбуровые бомбы и метать их в заросли борщевика, крича что-то духоподъемное для собственной бодрости. Топинамбур сильный, он нанесет борщевику урон. Хотя тут надо быть осторожными, а то придётся потом искать, как спасти планету от топинамбура.

В городах коммунальщики, получив разнарядку на борщевик, регулярно принимаются его косить. Выглядит эффектно, но толку от этого нет. Гадский стебель растет заново прямо из срезанных пней, как будто и не было стрижки.

Хотя как топинамбур не мечи, борщеборцы из тех, которые пореалистичнее смотрят на вещи, говорят, что начинать борьбу надо было сорок лет назад. А сейчас уже все, мы можем только оттягивать неминуемое.

Но надежда, безусловно, есть.

С нами-то все понятно: изобрести какой-нибудь ТОС «Солнцепёк» и атаковать с его помощью не борщевик, а. людей! — это надо быть полными баранами, конечно. Надежда на природу. Чисто теоретически она может изобрести, например, спору-убийцу или особого долгоносика, жадного до борщевичной плоти.

Природа, пожалуйста, скорее.

Живность на борщевике

Когда делаю описание мёда, перечисляю медоносы на которых работали пчелы.

И слово «борщевик» вызывает ужас. Но его очень любят пчелы и не только они.

Вырвалась на прогулку и сделала немного фото:

Правда ли, что комнатные растения эффективно очищают воздух?

Распространено мнение, что комнатные растения способны в значительной мере очистить воздух в помещении и обогатить его кислородом. Мы решили проверить, подтверждается ли это научными данными.

(Спойлер для ЛЛ: нет)

Контекст. О таком полезном свойстве комнатных растений пишут многочисленные сайты, посвящённые цветоводству. В Сети можно даже обнаружить рейтинги самых эффективных для очистки воздуха растений. В топ обычно попадают такие представители флоры, как спатифиллум, хедера (она же комнатный плющ), хлорофитум, диффенбахия, различные виды фикусов и драцен. Эти растения, как указывают составители подобных потрясающих рейтингов, «способны нейтрализовать до 85% загрязнений воздуха в помещении». «Один среднего размера цветок способен очищать пространство площадью примерно 5 кв. м», сообщает журнал Recycle. Также пишут, что «растения не только насыщают воздух кислородом, но и очищают его от примесей и бактерий. Некоторые делают это не хуже бытовых очистителей». Онлайн-магазины также предлагают покупателям подборки лучших растений по очистке воздуха.

Первые научные данные о способности комнатных растений очищать воздух были опубликованы НАСА в 1989 году. Для эксперимента учёные выбрали 12 растений, в том числе фикус Бенджамина, хедеру, спатифиллум и четыре вида драцены, входящие в упомянутые выше рейтинги, а также сансевиерию, аглаонему, хамедорею, хризантему и герберу. Горшки с растениями поместили в герметичные камеры и через различные промежутки времени стали замерять уровень содержания вредных веществ в окружающем их воздухе.

Оказалось, что цветы весьма эффективно перерабатывают опасные летучие органические соединения (ЛОС) — бензол, формальдегид и трихлорэтилен, которые входят в состав гипсокартона, ДСП, бытовой химии и косметики. За 24 часа уровень содержания ЛОС в камерах уменьшился почти на 90%. Исследователи подсчитали, что в закрытых герметичных условиях одного горшка с этими растениями достаточно для очистки воздуха на пространстве в 9 кв. м.

Вполне вероятно, что, опираясь именно на это исследование, садоводы-любители и сделали вывод о способности комнатных растений эффективно очищать воздух в помещении. Однако они упустили из виду несколько важных факторов.

Во-первых, речь шла исключительно о герметичных системах, а не о жилых помещениях с постоянной циркуляцией воздуха.

Во-вторых, вместо земли для растений использовался субстрат на основе активированного угля — вещества, широко известного своими абсорбирующими свойствами. Поэтому даже растения с полностью срезанными листьями, а также сами горшки без растений показывали высокие результаты по очистке воздуха.

По словам Майкла Уоринга, профессора и инженера-эколога в Дрексельском университете (США), в стандартном офисном помещении размером 10 х 10 футов (то есть примерно 3 х 3 м) для столь же эффективной очистки воздуха, как в проведённом НАСА эксперименте, понадобилось бы установить 1000 растений. В 2019 году Уоринг с коллегами опубликовал в журнале Exposure Science & Environmental Epidemiology результаты метаанализа 196 экспериментов и 12 научных публикаций по очистке воздуха в помещениях с помощью комнатных растений.

Исследователи пришли к выводу, что в условиях негерметичных помещений растения, хотя и удаляют из воздуха летучие органические соединения, делают это настолько медленно, что не могут справляться со скоростью воздухообмена в них. Майкл Уоринг резюмирует:

«Я не думаю, что воздух можно очистить с помощью комнатных растений, проветривание раз в час намного эффективнее».

«Комнатные растения очищают воздух не больше, чем старая пара носков или бейсболка, висящие на стене».

Группа учёных из Кембриджа отдельно исследовала возможности комнатных растений поглощать формальдегид. Поставив опыт над 27 видами листовых растений, они пришли к выводу, что «скорость поглощения этого вредного вещества через устьица была слишком низкой, чтобы оправдать утверждения о том, что растения вносят полезный вклад в очистку воздуха в помещениях». Не продемонстрировали растения и эффективности против образующегося в помещении озона. «Если бы уровень озона в вашем доме составлял условные 30 единиц, то с помощью комнатных растений вы могли бы снизить этот показатель лишь до 29,7», — говорит Эллиотт Галл, соавтор исследования и профессор Портлендского университета.

Более того, размещение в комнате большого количества растений может иметь и обратный эффект — может увеличиться концентрация ЛОС. Американское общество садоводов предупреждает, что пластиковые горшки для растений, отдельные микроорганизмы в почве, пестициды и удобрения могут ухудшать качество воздуха в домах, а также провоцировать у проживающих там людей аллергию, обострение бронхиальной астмы и приступы головной боли.

Из школьной программы по биологиивсем нам известно, что растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. Но может ли комнатное растение произвести объём кислорода, существенно улучшающий качество воздуха?

Давайте посчитаем. Взрослый здоровый человек в сутки потребляет около 550 л кислорода. По подсчётам Марко Торна, специалиста по клеточной биологии, на каждые 150 г прироста лиственной массы у растений приходится выделение 22 л кислорода. Таким образом, чтобы цветок в горшке мог производить 550 л кислорода в сутки, его лиственная масса должна увеличиваться в день на 3,75 кг. Представить такое быстрорастущее растение в условиях жилого помещения невозможно. Так что существенного влияния и на объём кислорода в воздухе растения не оказывают.

При этом наука не стоит на месте. Учёные из Вашингтонского университета вывели генетически модифицированный плющ вида эпипремнум золотистый, который с помощью гена, полученного из печени кролика, утилизирует бензол в 4,7 раза быстрее, чем обычные представители этого вида. В том же университете сейчас реализуют и проект по созданию растений, способных эффективно поглощать из воздуха формальдегид. Так что вполне возможно, что в будущем растения и смогут справляться с очисткой воздуха в помещении куда лучше.

При этом комнатные растения всё-таки не бесполезны — доказано, что они существенно снижают психологический и физиологический стресс и помогают людям чувствовать себя счастливее.

Таким образом, растения пока не могут считаться эффективными очистителями воздуха в жилых помещениях, так как скорость переработки ими вредных веществ существенно ниже естественного воздухообмена. Но специалисты в области генной инженерии ищут способ, как научить цветы в горшке поглощать больше вредных веществ и делать воздух чище. К тому же комнатные растения не только приятны глазу, но и полезны для нашей психики.

Наш вердикт: неправда

Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и в Вконтакте

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла).

Аудиоверсии проверок в виде подкастов c «Коммерсантъ FM» доступны в Simplecast, «Яндекс.Подкасты», Apple Podcasts, «ЛитРес», Soundstream и Google.Подкасты.

Источник

Борщевая этимология: опровержение

Написал недавно @Zeluch пост о борще, и меня попросили его прокомментировать. В посте автор путём цепочки рассуждений приходит к выводу, что изначально борщом называли квашеную свёклу. Его мнению противопоставлена гипотеза каких-то дураков-историков, которые пишут, что борщ – это первоначально борщевик:

Вроде Zeluch и рассуждает уверенно, и на источники ссылается, но вот только стоит нам открыть этимологические словари, как мы увидим там почти единогласную поддержку гипотезы о борще-борщевике. Видимо, под «особо умными историками» как раз и имелись в виду этимологи.

Так кто же прав, пикабушник или этимологи? Ведь, как мне регулярно объясняют в комментариях, лингвисты – это такие люди, которые в собственной науке ничего не понимают, и только и умеют, что душить инакомыслие. Да и вообще:

Попробую вступиться за этимологов, и рассказать, почему правы именно они. Начну с того, что слово борщ как обозначение супа широко распространено в славянских языках: борщ в украинском, боршч в белорусском, barszcz /баршч/ в польском, boršč /боршч/ в чешском, словацком, сербохорватском и словенском, боршч в македонском, борш в болгарском.

Однако историческая фонетика подсказывает нам, что исконными здесь являются только формы восточнославянских языков (русского, украинского и белорусского), а также польского. Все остальные заимствованы из русского.

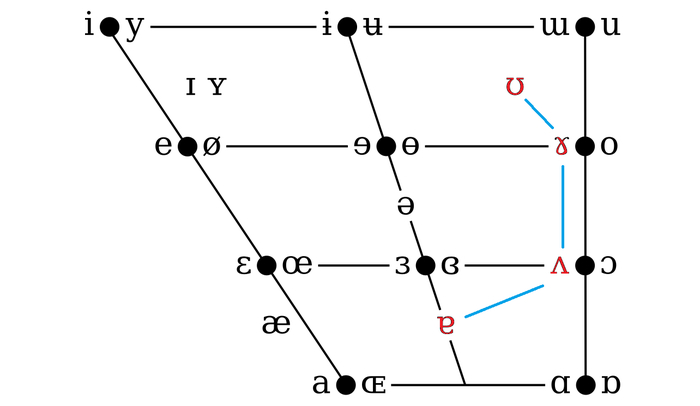

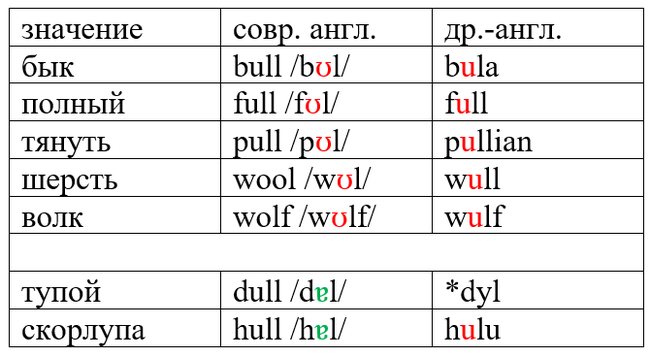

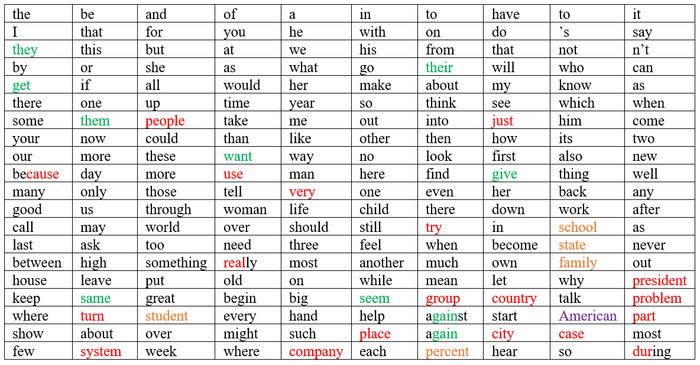

Дело в том, что русское борщ следует выводить из праславянского *bъrščь (где ъ и ь – особые гласные звуки, š – ш, č – ч). Праславянское сочетание -ъr- в положении между согласными давало разные результаты в языках-потомках. Приведу несколько примеров (для лучшей читаемости в таблицу включены не все славянские языки, а также проигнорированы некоторые расхождения в значениях):

Эти данные подсказывают нам, что праславянское *bъrščь должно было дать в чешском не boršč, а bršť /бршть/. И такую форму (хоть и устаревшую) мы в чешском действительно находим, она обозначает растение борщевик обыкновенный.

В словенском мы бы ожидали увидеть bršč /бǝршч/. И такое слово отмечено. Это снова борщевик обыкновенный.

В польском barszcz – это не только суп, но и растение. Борщевик обыкновенный. Причём в этом значении barszcz фигурирует уже в памятниках начала XV века (Słownik staropolski 1: 67).

Перейдём к восточным славянам. Домострой сообщает нам следующее:

А в ту пору и до осѣни борщъ рѣжучи сушит, ино всегда пригодится-и в год, и в даль; и капусту все лѣто варит и свеклу, а в осень копусту солити, а свеколной росолъ ставит, а огурцы солит, а лѣтомъ прохлажаетца

Из отрывка видно, что для автора этих строк в XVI веке борщ и свёкла были разными вещами.

В 1619 году англичанин Ричард Джемс посетил Россию, где составил небольшой русско-английский словарь. В нём он пишет следующее:

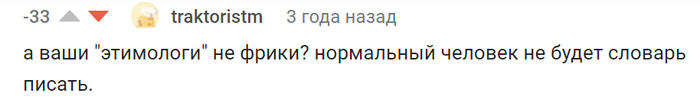

Источник XVIII века совершенно недвусмысленно идентифицирует борщ как борщевик обыкновенный и заодно сообщает, что его употребляли в пищу:

Такія неплодныя мѣста продолжалися еще чрезъ 22 версты до рѣчки Иванѣевой, которая безплоднымъ мѣстамъ предѣлъ полагала; травы вездѣ лучшей имѣли видъ и тучные показалися луга, на которыхъ кусты свои распространялъ борщь, котораго молодыми стеблями лакомятся крестьяна (Heracleum sphondilum) [И. И. Лепехин. Продолженіе Дневныхъ записокъ путешествія Ивана Лепехина по разнымъ провинціямъ Россійскаго государства въ 1771 году]

Обратимся к русским диалектам. В них борщ известен в следующих значениях (Словарь русских народных говоров 3: 121-122):

2 «Особенная огородная зелень». Ботва свеклы, брюквы, турнепса.

3. Борщевик сибирский.

4. Борщевик обыкновенный.

5. Пастернак посевной.

Тот же словарь сообщает нам, что жителей запечерских селений соседи прозвали борщеедами именно за употребление в пищу борща-растения (а не борща-супа).

Можно, в принципе, найти и свёклу. Так, в архангельских говорах борщ – это борщевик. А вот борщина – свёкла или всё тот же борщевик (Архангельский областной словарь 2: 87). Это не должно удивлять, в говорах названия нередко переносятся с одних растений на другие (например, на Дону слово борщ записано в значении «щавель»). Но важно понять, что свёклу, пастернак или щавель борщом называли мало где, а вот борщевик – в большом количестве говоров.

Итак, для праславянского можно восстановить форму *bъrščь, причём потомки этого слова обозначают в словенском, чешском, польском и русском борщевик. Раз это значение представлено во всех трёх группах славянских языков (южной, западной и восточной), оно может претендовать на то, чтобы быть праславянским. Так что можно с уверенностью утверждать, что праславяне полторы тысячи лет назад называли словом *bъrščь борщевик обыкновенный. Возможно, уже тогда из него варили и суп. Но если и варили, то свёклы в этот суп не добавляли, поскольку этот корнеплод стал славянам известен уже после распада праславянского языка.

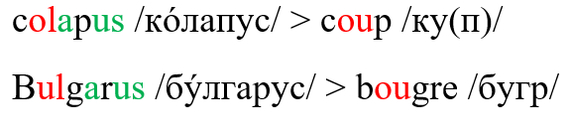

Дальнейшая этимология *bъrščь также ясно показывает, что этим словом обозначали растение. Его ближайшие родственники – литовское диалектное burkštinas /бýркштинас/ «дягиль лекарственный» и латышское burkšis /бýркшис/ «сныть обыкновенная». Также это санскритское bhr̥ṣṭíḥ /б˟рштих/ ‛зубец, остриё; угол», немецкое Borste и английское bristle «щетина», латинское fastigium «вершина», древнеирландское barr «верхушка». Есть гипотеза, что *bъrščь «борщевик» получил своё название из-за острых листьев.

Лишь со временем рецепт супа изменился и стал включать в себя свёклу. Благодаря исследованиям ботаника Юзефа Ростафиньского мы знаем, что в Польше изначально борщом называли суп из борщевика. В XVII веке борщ стал обозначением супа с закваской из ржаной муки. И только в XVIII веке начинают делать борщ со свёклой. По сей день в Польше помимо свекольного борща делают борщ с закваской из пшеничной муки – biały barszcz (белый борщ). А суп с закваской из ржаной муки стали называть немецким заимствованием żur /жур/ или żurek /жýрэк/.

Нечто схожее произошло и у нас, причём свекольный рецепт борща пришёл к нам, по-видимому, с Украины. Вот что нам сообщает Словарь Академии Российской (1: 290; 1789 год):

Замена в супе борщевика на свёклу при сохранении старого названия совершенно не должна удивлять. Так, кетчуп изначально был не томатным соусом, а грибным. Котлетой раньше называли жареное свиное ребро (по-французски côte – «ребро»). В оригинальном салате оливье была не докторская колбаса, а мясо рябчика.

В исходном посте Zeluch задаёт ещё несколько вопросов, ответы на которые найти несложно. Если, конечно, читать научную литературу.

Удивительно слышать такой вопрос, от человека, цитирующего в своём посте словарь Даля. Ведь если дочитать статью «борщ» у Даля до конца, то в ней можно увидеть следующее:

Думаю, не нужно объяснять, почему налить борща через край тарелки – это плохо.

2. Почему в записках Марка Груневега 1584 года киевляне мало того, что зачем-то мотаются за борщом на другой конец города — так еще и пьют его?

Начну с того, что Груневега звали Мартином, а не Марком. И снова мы здесь имеем дело с невнимательным прочтением источника. Груневег рассуждает о названии речки Борщовки. Ему сообщили, что она так называется, поскольку рядом находился Борщевой рынок. Далее Груневег удивляется наличию отдельного борщевого рынка, ведь русские «покупают борщ редко или никогда, потому что каждый готовит его сам у себя дома, поскольку это их повседневная еда и питье. Если бы за борщом на 1 пфенниг нужно было бы нестись за несколько миль, он, скорее, стоил бы, как вино» (см. Мартин Груневег (отец Венцеслав): духовник Марины Мнишек. Записки о торговой поездке в Москву в 1584–1585 гг. М., 2013. С. 161-162.). Действительно, странно иметь отдельный рынок борща, да ещё и довольно далеко расположенный. Однако, если рынок получил название не по супу, а по расположенным рядом зарослям борщевика (а именно такое предположение высказывает в комментариях переводчик А.Л. Хорошкевич), то всё становится на свои места.

Почему же Груневег называет борщ не только едой, но и питьём? Ответ можно найти во всё том же Словаре русских народных говоров:

Его [борща] стволы – борштевые пучки – очищают от коры и едят в сыром виде. Кроме того, из него готовят борштевые щи – отвар, который охлаждают и пьют вместо кваса.

1. Русское слово борщ является потомком праславянского *bъrščь, которое обозначало борщевик обыкновенный. Это растение употребляли в пищу как сырым, так и в составе супа или отвара.

2. Несколько веков назад возник рецепт супа, в котором вместо борщевика использовалась свёкла. Название при этом осталось старым. Произошло это, скорее всего, на территории нынешней Украины. Оттуда рецепт попал к полякам и русским, которые также сохранили старое название при новом ингредиенте (barszcz и борщ соответственно). Уже из русского языка слово борщ было заимствовано в европейские языки (Borschtsch в немецком, bortsch во французском, borsch в испанском) как обозначение именно свекольного супа.

3. В русских говорах можно встретить слово борщина и как обозначение свёклы. Но это локальная вещь, которой противостоит широкое распространение потомков *bъrščь в значении «борщевик» не только в русском, но и в других славянских языках. Согласно принципам лингвистической географии, борщевик здесь первичен, а свёкла вторична. Кроме того, в русских говорах борщ можно найти не только как свёклу, но и как пастернак или щавель. Всё это поздние сдвиги значения.

4. Самостоятельные исследования в области истории слов – это здорово и увлекательно, но если ваши собственные выводы противоречат консенсусному мнению профессиональных этимологов, не спешите объявлять их дураками, задумайтесь, не упустили ли вы чего-то.

Аникин А.Е. Русский этимологический словарь. Выпуск 4. М., 2011. С. 101-102.

Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка. Выпуск 2. М., 1965. С. 173-174.

Этимологический словарь славянских языков. Выпуск 3. М., 1976. С. 131-132.

Rostafiński J. Burak i Barszcz. Nazwa i rzecz. Ich pochodzenie i znaczenie w kolei czasów // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności. Tom VIII, 1880. S. 314-339.

Słownik prasłowiański. Tom 1. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1974. S. 422.

Urbutis V. Lie. burkštinas ir sl. bъrščь // Baltistica XVII (1), 1981. P. 13-15.

Наука | Научпоп

6.6K поста 71.9K подписчика

Правила сообщества

ВНИМАНИЕ! В связи с новой волной пандемии и шумом вокруг вакцинации агрессивные антивакцинаторы банятся без предупреждения, а их особенно мракобесные комментарии — скрываются.

Основные условия публикации

— Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

— Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

— Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

— Видеоматериалы должны иметь описание.

— Названия должны отражать суть исследования.

— Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

Не принимаются к публикации

— Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

— Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

— Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

Наказывается баном

— Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

— Попытки использовать сообщество для рекламы.

— Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

— Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество пикабу.

Люблю пикабу за такие развернутые посты. Очень интересная история взаимоотношений славян с борщевиком. Помню на даче в детстве мы стебли борщевика чистили и грызли пока гуляли. Было вкусно. Хотя некоторые бабки ругались что траву жрём непонятно какую. И трубочки для пуляния рябиной из него хорошие получались. Только у нас в Сибири его все пучкой зовут. Что пучка это борщевик узнал только с появлением интернета.

Одна плохо пару лет назад до нас доросла наконец Месть Сталина который борщевик сосновского уёбищный. И покалечилось довольно много детей, которые с детства привыкли с пучкой играть и даже есть её. Сейчас детей учат не подходить к любому борщевику, в массе своей народ не умеет хорошую пучку от ебучего борщевика сосновского на глаз отличать. У знакомой внучка решила ягодой пострелять из пучки и сожгла губы. Пришлось пластическую операцию ребёнку 9 лет делать.

> Праславянское сочетание -ъr- в положении между гласными

Видимо, все-таки между согласными ;).

ЗЫ. За статью спасибо, очень познавательно.

Лига красного борща люто плюсует. Годнота!

Кстати, а какая форма архаичнее «свекла» или «свёкла»?

А у нас на Ставрополье сегодня борщ — это рыжие щи с томатом, а со свеклой — это свекольник. А со щавелем — зеленый борщ, или зеленые щи.

У вас получилось убедительнее, чем у @Zeluch

Крутая статья, спасибо!

У меня вопрос возник, по ходу прочтения. В небылицах Степана Писахова частенько упоминаются некие «кислые шти». Это, как я понимаю, не просто щи, а какой-то слабоалкогольный напиток? Из чего его готовили северяне?

Вот не знала, что есть съедобный борщевик, жаль что сейчас с ним все больше ассоциируются только химические ожоги.

А почему это маленькая «х»? Или когда вижу слово в реконструкции с праязыка, то там, фигурально выражаясь, встречаются буквы в степени.

С огромным интересом прочел пост, спасибо. Название «борщевые щи (щти)» прочел еще в юности, читая книгу про Петра 1-го, тоже был удивлен, как можно пить щи?

Но пишу вот по какому поводу,

Кетчуп изначально был рыбной китайской приправой.

Еще раз огромное спасибо, очень интересно.

Действительно, странно иметь отдельный рынок борща, да ещё и довольно далеко расположенный. Однако, если рынок получил название не по супу, а по расположенным рядом зарослям борщевика (а именно такое предположение высказывает в комментариях переводчик А.Л. Хорошкевич), то всё становится на свои места.

Смею предположить, что название рынка произошло от его географического местоположения рядом с речкой Борщовкой. А уже название реки произошло от прорастания по ее берегам борщевика обыкновенного или сибирского.

А у меня день рождения!

Буряк откуда взялся?

Добрый день.

¿Есть ли какое-то объяснение явлению, когда в речи людей при использовании притяжательных прилагательных проскакивает [Ы] или даже ноль звука вместо [И], например, [ЛюдЫн], а не [людин]? Или это вообще редкая особенность?

Созрел вопрос: а когда в словари пришло понимание, что ряд существительных на -ль (рояль, тюль, табель) — мужского рода? «Табель о рангах’ исторически была в женском роде. А у Чехова в «Попрыгунье» играли на «роялИ».

Автор, спасибо за подробный разбор.

Я занимаюсь историей русской кухни, и уже второй год этот борщ не дает мне покоя.

В целом интересная мысль, что и в значении супа с борщевиков, и в значении супа со свеклой имеет место быть, но одно первично, а другое нет.

Есть еще теория о том, что борщ — это что-то кислое, то есть так звали не свеклу как таковую, а именно квашенную свеклу, или квас, как в Молдове, или как вы привели пример — кислую закваску на ржаной муке и тд

@Zeluch, Вставай, ты обосрался!

М-да, прочитав и сравнив ваш и тот пост, могу уверенно сказать — разница колоссальна!

Его читая — будто философа слышал. Интересно, конечно.

А вас читая — будто статейка хорошая.

Кстати, а офенский или Феня блатная вами изучается или изучалась?

Если примеры подобных конглангов в истории мира? Именно стихийно образованный немного искусственное наречие, а не профессором в приступе разума возбужденного построенный? Хотя, койнэ гречанкавое считоава?

Так, теперь нужны рецепты как из борщевика сделать суп.

В целом, могу сказать, что рецепты борща ещё 19 века очень сильно отличались от того, что мы привыкли видеть в тарелке. Да что там говорить, даже применение свеклы очень сильно отличается — в кубанский борщ идёт один сорт, в черниговский — совершенно другой и тд

Кстати, а Вы можете сказать, почему в польском «barszcz», а не «berszcz»?

Насколько я помню, праславянские «ь» и «ъ» дали «(i)е» и «e» в польском, не так ли?

Ха-ха, я таки опередил арсдора))

У меня прабабка выросла на Украине. Она варила вкуснейший борщ. И никакой свеклы там в помине не было.

Кстати, про щи я б так однозначно не утверждал. С ними детектив еще хлеще борща.

Ну смотри, ты даже почти коснулся правды, исправляешься. Но совсем упустил главный момент — «борщ» происходит от «брать» (см. «сборщик»). Это просто то, что часто собирают. Кстати, Британию наши братья меньшие, варяги, тоже взяли, поэтому прекрасное русское слово «борщ» до сих пор угадывается в «Brittish».

Что касается борщевого напитка, в каком же напитке мы видим заветное «бр»? Правильно, брага! И именно за ней ходили на борщевой рынок.

Причём доказательства моих слов можно найти в работах Фродавита Мендасиса и Эрне Куше, если, конечно, вы потрудитесь докопаться до истины и ваша цель не заключается лишь в том, чтоб заплатить какую-то чушь на Пикабу.

Я честно скажу, что я не дочитал, так как очень занудно) но плюс хлопнул, этимология крутые ребята

Да, а сами корни слова борщ откуда? Не скажешь ведь что просто оттого что в древние времена этим сочетанием букв назвали некое растение.

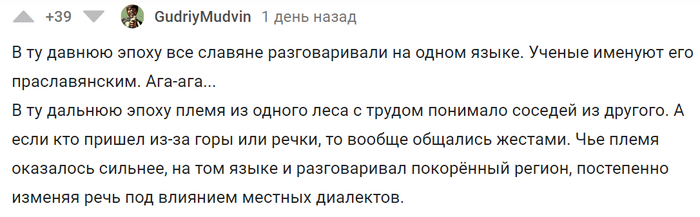

Существовал ли праславянский язык?

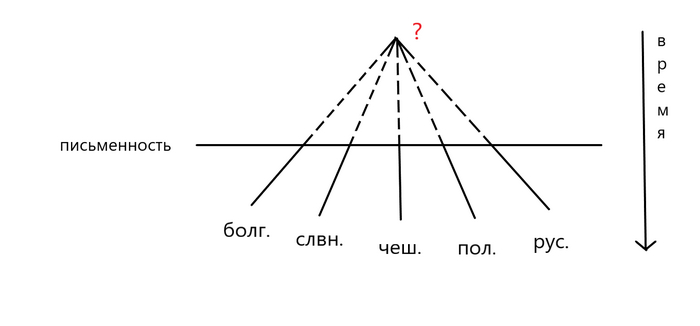

Попросили меня недавно прокомментировать утверждение, в котором @GudriyMudvin сомневается в существовании праславянского языка.

Не отреагировать на такую провокацию мой винтернетектотонеправный рефлекс не мог, так что я решил в отдельном посте рассказать, что думает о праславянском языке современная лингвистика.

Языки, которые мы называем славянскими, имеют много общего. Важно подчеркнуть, что их сходство не ограничивается похожими словами, тогда бы это можно было попытаться объяснить заимствованиями. Но нет, это сходство прослеживается в фонетике, морфологии, словообразовании, синтаксисе, словом, везде.

При этом, чем дальше мы уходим от современного состояния, тем выше уровень общего. То есть, древнечешский, древнепольский и древнерусский больше похожи друг на друга, чем современные чешский, польский и русский.

Скажем, в словенском и лужицких языках есть двойственное число, а в других современных славянских языках его нет. Но если заглянуть в памятники письменности, то выяснится, что в древнечешском, древнепольском и древнерусском двойственное число было, но со временем утратилось.

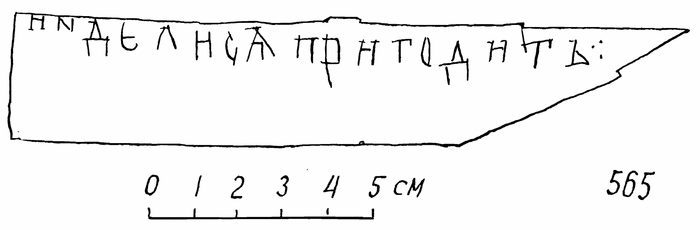

Другой пример: в русском —ся является постфиксом, то есть, этот показатель жёстко крепится к глаголу после окончания – мальчик смеётся. В западных и южных славянских языках это не так, показатель возвратности там может ставиться и перед глаголом: момче се смее / fant se smeje / kluk se směje / chłopiec się śmieje в болгарском, словенском, чешском и польском. И мы знаем, что в древнерусском ся к глаголу не крепилось, примером может послужить берестяная грамота №565:

инде ли ся пригодить – «пригодится ли в другом месте» (непонятное современному русскому слово инде без труда обнаруживается в чешском – jinde «в другом месте»).

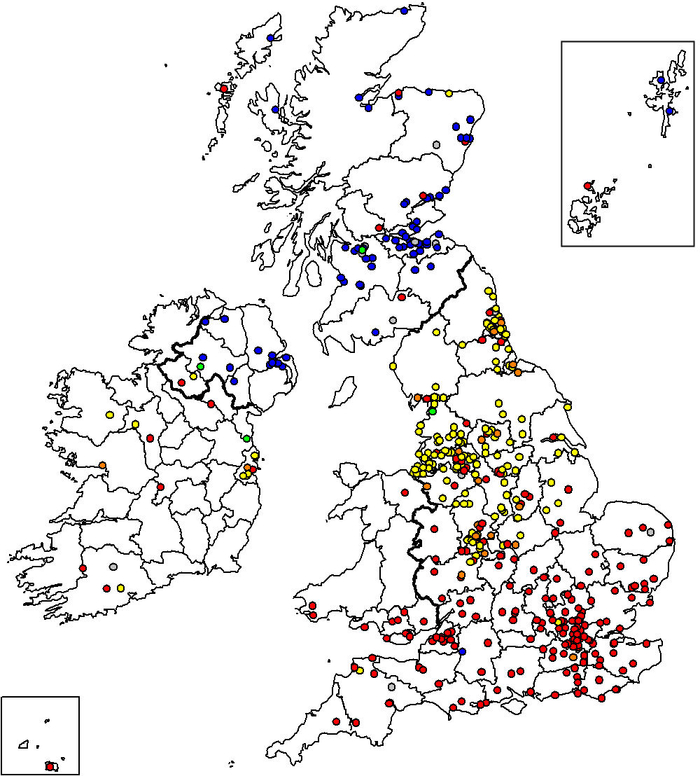

Таким образом, если представить историю славянских языков в виде линий, то чем дальше в прошлое, тем ближе эти линии будут друг к другу. Смело можно предположить, что и для дописьменной эпохи тенденция будет той же. В таком случае рано или поздно эти линии пересекутся в одной точке. Примерно так:

Место пересечения – это тот момент, когда предки всех славянских языков становятся настолько похожи друг на друга, что их можно смело считать одним языком. Этот язык-то мы и называем праславянским. Во всех учебных пособиях подчёркивается, что праславянский – это гипотетический предок всех славянских языков. Гипотетический здесь значит не то, что мы сомневаемся в его существовании, а то, что на письме он засвидетельствован не был, и мы восстанавливаем его методами сравнительно-исторического языкознания. Но, скажем, я не видел фотографий ни одного из своих прапрапрадедов, тем не менее, я не сомневаюсь, что они у меня были.

Кроме того, всё то, что мы наблюдаем в славянских языках, видим и в романском мире, в случае которого совершенно достоверно известно, что романские языки (румынский, итальянский, испанский, португальский, французский и другие) являются потомками латыни, хорошо нам известной по письменным памятникам.

Какова вероятность, что праславянский язык существовал, хоть и не был засвидетельствован на письме? Я бы оценил её в 99,999%. А 0,001% отведу под вероятность, что мы живём в матрице.

Праславянский в том виде, в котором мы его реконструируем, не очень сильно отличается от старославянского, разница между ними, вероятно, всего несколько столетий. На всякий случай напомню, что старославянский – это язык переводов Кирилла и Мефодия, то есть, IX век (см. отдельный пост на тему).

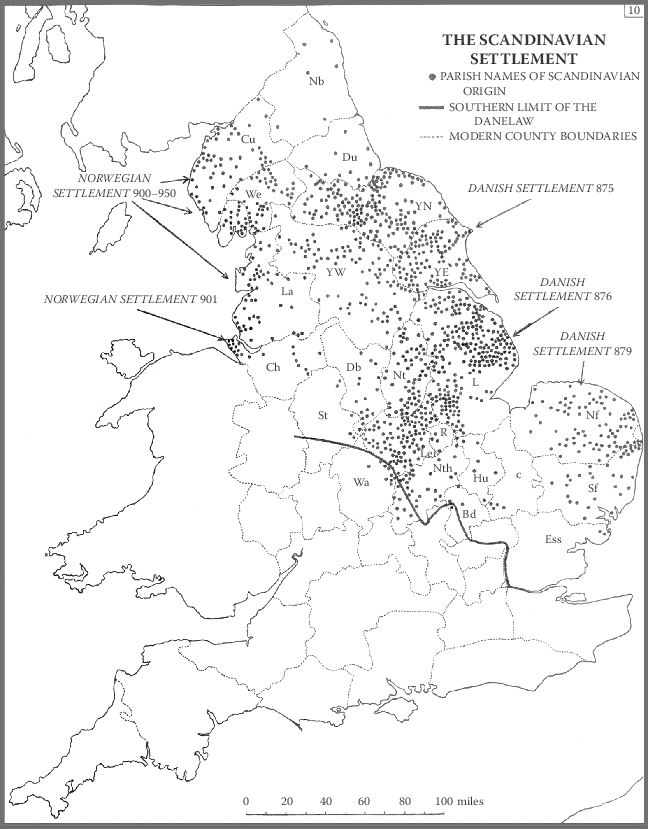

И мы хорошо знаем, какой процесс за несколько веков до миссии Кирилла и Мефодии привёл к распаду праславянского языка на отдельные диалекты, а впоследствии языки. В IV веке н.э. в Европу пришли гунны, разгромившие готское королевство в Северном Причерноморье и опустошившие ряд римских провинций, в том числе на Балканах. Это послужило пусковым крючком для миграций, которые мы называем Великим переселением народов. Славяне не преминули воспользоваться этим историческим шансом. К началу ВПН они, как предполагается, жили примерно здесь:

В процессе ВПН германские племена снимались с места и уходили на запад, что открывало дорогу славянам, которые в короткие сроки заселили территорию современных Словакии, Чехии, Польши и восточной Германии. Оставшиеся германцы были ассимилированы.

Население Балканы и территорий нынешних Румынии и Венгрии было изрядно прорежено гуннским нашествием, а затем и эпидемией чумы. Это позволило славянам за пару веков продвинуться очень далеко на юг, заселяя даже северную Грецию.

Третьим направлением стал северо-восток, населённый балтами (то есть родственниками литовцев и латышей), а также финно-уграми. Пространства здесь были большими, а население редким.

Так за несколько веков территория, занимаемая славянами, увеличилась многократно:

Не все эти земли удалось удержать. Произошло вторжение венгров. Романоязычное население было ассимилировано на Балканах, но смогло удержаться в части нынешней Румынии. Немцы начали постепенно снова продвигаться на восток, захватывая славянские земли. Последний славяноговорящий островок в восточной Германии – это Лужица. Зато продолжилась русская экспансия на север и восток.

В первые века после расселения взаимопонимание между славянами было почти полным. Кирилл и Мефодий говорили на южнославянском диалекте Салоник, но с миссией были направлены к западным славянам в Великую Моравию, где не встретили никакого языкового барьера. Поэтому многие учёные после праславянского периода выделяют ещё и общеславянский, примерно до XI века. Постепенно взаимопонимание стало ухудшаться, и с некоторого момента можно уже говорить об отдельных славянских языках.

Теперь коротко о том, как мы восстанавливаем праславянский язык. Краеугольным камнем являются регулярные фонетические соответствия. Возьмём несколько примеров в ряде славянских языков:

Эти и многие другие примеры говорят о том, что есть регулярное соответствие рус. н = пол. n = чеш. n = слвн. n = болг. н. В праславянском в этом случае тоже должен был быть какой-то звук. Мы можем обозначить его как x, y или z. Но можем предположить, что это был звук n. Чтобы показать, что это реконструкция, используется астериск (не путать с Астериксом): *n. Может ли что-то подтвердить нашу реконструкцию? Конечно. Это данные индоевропейских родственников славянских языков. Например, в литовском не = ne, новый = naujas, нос = nosis.

Восстановив такие соответствия, мы получаем примерное представление о том, как звучал праславянский, и можем идти дальше, к восстановлению целых слов. Думаю, вряд ли кого-то удивит, если я скажу, что нога в праславянском называлась словом *noga, а рука – *rǫka (где ǫ – носовой о). Мы реконструируем склонение существительных, спряжение глаголов и синтаксические правила. Мы знаем как носители праславянского языка сами себя называли – *slověne.

На всякий случай оговорюсь, что язык ≠ генетика. Славяне – это понятие в первую очередь языковое. Так, какой-нибудь житель Русского Севера может по крови быть, допустим, вепсом, но не знать ни слова по-вепсски и говорить только по-русски. Житель острова Крк теоретически может быть чистокровным потомком римлян, но говорить только по-хорватски. Оба они – носители славянских языков, и их языки – потомки праславянского, хотя генетически эти люди с праславянами никак не связаны.

Наконец скажу, что за двести лет развития славистики мы изрядно продвинулись в изучении праславянского языка. Конечно, знаем мы далеко не всё, впереди ещё предстоит много работы, открытий, дополнений и уточнений. Тем не менее, отрицать сам факт существования праславянского языка как-то даже нелепо.

Карты взяты из книги Šekli M. Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana, 2018.

Слово «душа»: этимология

Понятия «душа» и «дух» в славянском сознании всегда были тесно связаны с дыханием. Народом предполагалось даже точное место расположения души в человеке — в ямочке между ключицами.

Поэтому о моменте смерти говорили «испустить дух», «издохнуть» — ведь в конце жизни дыхание прекращается, душа покидает тело. А «душить» — это получается «лишать дыхания», «не давать дышать». Может быть даже давить конкретно на эту ямочку.

Таким образом, родственные слова: дух, душа, дышать, душить, вздохнуть, отдохнуть, сдохнуть, душный, и т.д

«Фу-фу-фу, русским духом пахнет!» — говорила Баба Яга.

Что здесь означает слово «дух»? Ну не душу точно, душа не пахнет. На этот раз значение — «запах». Из этого значения получилось современное слово «духи» (то есть «аромат», «парфюм»).

Происхождение самого корня «душ/дух/дыш/дых», скорее всего, звукоподражательное. Он возник ещё в праиндоевропейском языке, и самое первое и простое производное слово — это всё же не «дух», и не «душа», а слово «дуть».

Как-никак, на первых порах сказать соплеменнику «Дуй!» значительно важнее для выживания, чем рассуждать о душе. Надо было дуть на огонь, например. Сначала показывали, что нужно делать, имитируя движение при помощи губ, а потом из этого получился и звук «ду, ду, ду». Санскрит напоминает о том, что звук [d-] был придыхательным, потому что там в соответствующем корне сохранилось [dh-] в этом месте. То есть действительно сначала это слово звучало со специальным усилием и на выдохе.

Есть ещё несколько менее очевидных родственников.

Слово «дым» тоже выводят из этого корня, через глагол «дъмати» (он тоже значит «дуть»). Может быть, дым понимался теми людьми как дыхание огня? Отсюда сохранилось и слово «вздыматься», напоминающее об устремлении дыма от костра к небу.

От слова «дым» происходит и «домна», «доменная печь», потому что её нужно раздувать.

От того же «дъмати» происходит слово «надменный», то есть «надутый».

А от слова «дъхнути» было образовано название одного животного, «дъхорь» (как «духарь»), то есть «вонючка». Потом из него получился «хорь», и, наконец, «хорёк».

С одним из этих смыслов связано и слово «дохлый». То ли испустивший дух, то ли уже полежавший и. пустивший дух.

И отсюда также получились уже абсолютно вонючие прилагательные «тухлый» и «затхлый», где корень «тух» тоже связан с «дух».

От слова «дух» происходит и «подушка». Как бы нам ни хотелось, она изначально не от уха происходит, а от того, что надутая.

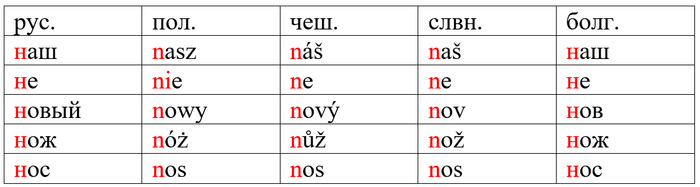

Этимологическое древо слова «дерево»

Такие похожие слова эти «дерево» и «деревня» — но родственны ли они? Деревня — это разве там, где деревья? Как раз наоборот. Тогда уж стоило бы так называть лес.

Но это если не копать вглубь.

В аналогичных по образованию словах, например, «зарево», «марево» , «варево» — есть суффикс «-ев-» после корня («-зар-«, «-мар-«, «-вар-«). А значит и в случае с деревом есть большая вероятность остаться именно с корнем «-дер-» (ну или «-др-«, если вспомнить о варианте «древо»).

Первыми словами, на основе которых сформировались языки, скорее всего, были глаголы. Сначала в виде междометий, например. Ведь назвать предмет можно и просто молча указав на него, а вот призыв к определенному действию не всегда можно выразить наглядно. В целом-то, можно, безусловно. Изобразить что-то. Но для коммуникации удобнее создать какие-то восклицания (тоже на базе имитации), каждое из которых будет ассоциироваться с требуемым действием.

А потом из таких восклицаний формировались глаголы. Очень может быть, что первой глагольной формой было повелительное наклонение. Недаром она обычно самая краткая, чистый корень почти.

Таким образом, я полагаю, что первыми появились глаголы, а из них — огромные ветви слов, с существительными, потом с прилагательными, наречиями, и так далее. И соответственно, мне кажется логичным искать в начале каждой ветви родственных слов именно глагольное значение.

Итак, наш корень «-дер-» и он же «-др-«. Начнём с самого короткого глагола, который отсюда может получиться при помощи одного лишь глагольного окончания, и в котором сохраняется чисто корневое значение — «драть». Этот глагол может значить «рвать» с разными оттенками, только несколько сильнее. Может быть «растерзать» и его семантические варианты.

Таким образом, делаем вывод, что корень «-др-» может означать действия, которые совершаются руками для того, чтобы что-то вырвать, сорвать, разорвать, растрепать, растерзать.

Подходит ли это значение, чтобы связать его с «деревом»?

В целом, да — ведь дерево можно ободрать, чтобы получить кору, лыко, бересту. Или, например, «дранку». Очевидно, что «-к-» здесь суффикс, и было это слово раньше «дранью», а означает оно как раз длинные тоненькие деревянные дощечки. Кстати, из «драни», скорее всего, получилась и «дрянь» (как «рвань» от «рвать»).

А можно дерево выдрать — и получится чистое место, где можно что-нибудь посеять или жить самим. То есть «деревня» — место, где выдрана растительность и можно строить дома и жить. А там, откуда что-то выдрано , остаётся «дыра». И сегодня мы назовём вещь с дырками рваной или «драной».

Ещё, если выдрать деревья, получится «дорога» — место, где теперь можно пройти и проехать. Слово «дорога» происходит от устаревшего «дор», что тоже означало расчищенное место. У Даля есть примеры: «новое селенье на дору» и «дором драть» (по аналогии с более известным «боем бить»).

Кстати, «ударить» тоже может быть семантически связано с глаголом «драть». Ведь есть же возвратная форма «драться», а это как раз обмен ударами.

А ещё, так же, как мы видели вариативность по звонкости/глухости в парах «задохнуться — затхлый», «сдохнуть — стухнуть», это работает и тут. И в случае с дорогой мы получаем слово «торный», который употребляется как раз в сочетании с «дорогой», а ведь их родство уже давно забыто.

«Торить» — означает расчищать местность, выдирая всё лишнее, ну а «торный» — это, соответственно, расчищенный. К этой ветке мы ещё вернёмся.

Итак, «драть», «дерево», «деревня» и «дорога» рассекречены, и на мой взгляд, родство убедительно. Едем дальше. Есть ещё такая штука как «дёрн», верхний слой почвы с мелкой растительностью. Он же тоже выдранный? Ещё какой.

Отсюда мы приходим к чуть более сложному глаголу, развившемуся из «драть» — это «дёргать». Семантика чуть другая, более нежная, так скажем. Но в целом он означает то же самое движение вырывания. Ещё «раздербанить», совсем уже сложная конструкция, но всё на той же основе.

Теперь вспоминаем про чередование «г/ж» и начинаем подозревать в тайной связи с «дёргать» глагол «держать». Есть ли связь? Вполне возможно — ведь чтобы дернуть что-то, нужно схватить и зажать это в руке, то есть как раз держать. Вспомните, как младенцы дергают за волосы. Они их при этом ну очень крепко держат! Ну и слово «держава» отсюда же, соответственно.

Ну а теперь давайте вернёмся к варианту с глухим согласным, от которого происходит слово «торный». И сначала представим ситуацию, в которой первые слова только-только появлялись у наших предков.

Например, слово «пух» могло получиться от имитации легкого задувания (одуванчика, например), такое «пуу» с придыханием. Слово «дуть» — от подобной имитации, только где дуешь посильнее и целенаправленно — «дуу» или «туу», тоже с придыханием.